.

Par Elisabeth Bouchaud

Portraits de Michael Benzaquen et Alexandre Darmon, deux physiciens très entreprenants

Ce sont deux grands garçons aux sourires désarmants, deux copains d’abord qui s’installent dans les fauteuils de la Reine Blanche. Ils ne sont pas vraiment frères, mais c’est tout comme. Il y a entre ces deux-là une complicité peu commune. Au moindre coup de Trafalgar, C’est l’amitié qui prenait l’quart, C’est elle qui leur montrait le nord.

Les jeunes futurs physiciens se rencontrent en classe préparatoire, en maths sup’, comme on dit, au lycée Saint-Louis, à Paris.

« J’ai suivi les cours du lycée français de Madrid. Quand je suis arrivé à Paris et que j’ai rencontré Alexandre, sa famille est un peu devenue la mienne. » Michael Benzaquen n’a pas ressenti d’attirance irrépressible pour les sciences à un âge tendre. Il était juste « pas trop mauvais », et, en conséquence, sa voie était, semble-t-il, toute tracée : classes préparatoires scientifiques, École normale supérieure, agrégation, et doctorat. Alexandre Darmon ne s’est pas non plus imaginé très tôt une carrière scientifique. « Au lycée, je savais juste que j’aimais les maths et la physique, et que c’étaient ces études-là que je voulais faire. » Elles le mèneront à l’École Centrale de Lyon.

Son diplôme d’ingénieur en poche, il décide de voir du pays, avec Michael, bien sûr. Et les voilà partis faire le tour du monde. Au retour, Alexandre suit un master de physique des liquides à l’École normale, et Michael entame une thèse au Laboratoire Gulliver de l’École supérieure de physique et de chimie Industrielles de Paris. Alexandre l’y rejoint l’année suivante. Ils ne travaillent pas sur le même sujet, mais collaborent très régulièrement : Alexandre abandonne parfois la paillasse où il arrange des cristaux liquides à la surface de gouttelettes, pour faire des calculs avec Michael sur le sillage des bateaux. Tiens, tiens. Leurs Fluctuat nec mergitur, C’était donc pas de la littérature.

Michael est le premier à soutenir sa thèse. Brillamment. Il choisit de s’orienter vers la finance et part travailler dans un fonds d’investissement. « Je ne voulais pas me lancer dans la course d’obstacles qui mène à une carrière académique. J’avais aussi envie d’habiter Paris, de faire de grands voyages, et j’avais donc des ambitions salariales qui ne correspondaient pas à ce type de parcours. » Mais le monde académique vient le rechercher : un laboratoire de l’École polytechnique lui propose de soutenir sa candidature au CNRS. Il hésite, mais il y va. Et ça marche ! Le voici chercheur au CNRS. Il garde cependant « un pied dans l’autre monde ». Il constitue très vite sa propre équipe de recherche et lance des projets en mécanique des fluides et en finance. « Pour l’instant, personne n’a l’air de s’en plaindre. » En mécanique des fluides, il s’intéresse à la formation des vagues par le vent. « Bien que ce soit un sujet important pour la météo marine, la physique sous-jacente est très mal comprise. De très belles expériences sont faites dans un laboratoire d’Orsay, mais on ne sait pas par quels mécanismes on passe des rides de surface à la formation de vagues. » Michael développe la théorie. Côté finance, il explore le « cross impact », c’est-à-dire la dynamique collective des actifs financiers. Pardon ? « Et bien, vous pouvez vous intéresser à l’impact sur le prix de l’actif Coca-Cola quand vous achetez Coca-Cola, mais aussi quand vous achetez Pepsi ! Un autre exemple pourrait être le cours du pétrole et celui d’une compagnie aérienne. » De ces interactions entre actifs peuvent naître des instabilités. « On constate depuis quelques années maintenant que l’essentiel de l’activité des marchés est de nature endogène. Plus de quatre-vingt-quinze pour cent de ce qu’on observe sur les marchés ne peut pas se corréler à des évènements extérieurs. » Il faut donc étudier la dynamique interne des marchés pour comprendre les cracks boursiers et autres catastrophes financières.

Après la fin de sa thèse, Alexandre, lui, décide de ne pas poursuivre dans la recherche. Il passe du temps à New-York University, où il est très heureux, mais après une longue période d’hésitations et de revirements, il réalise que le métier de chercheur n’est pas fait pour lui. « Je me suis dit : j’arrête. Et j’ai décidé d’entreprendre. » Dans quel domaine ? « Je ne le savais pas, mais j’étais certain que rentrer dans une grosse entreprise n’était pas non plus un avenir pour moi. » Son entourage a du mal à comprendre qu’il veuille « entreprendre » sans avoir la moindre idée du domaine ! Il part deux mois à Kyoto, au Japon, et en profite pour réfléchir. « À chaque fois que j’avais une idée, j’en parlais à Michael, car c’était ensemble que nous voulions vivre cette aventure. » Il pense de plus en plus à la photographie, à laquelle d’ailleurs Michael l’a initié.

« J’avais un oncle, à Madrid, qui développait ses photos dans sa salle de bains. Je trouvais ça extraordinaire ! » Très vite, Michael se met lui-même à la photo, et, comme son père l’initie à la plongée, il se lance aussi dans la photo sous-marine.

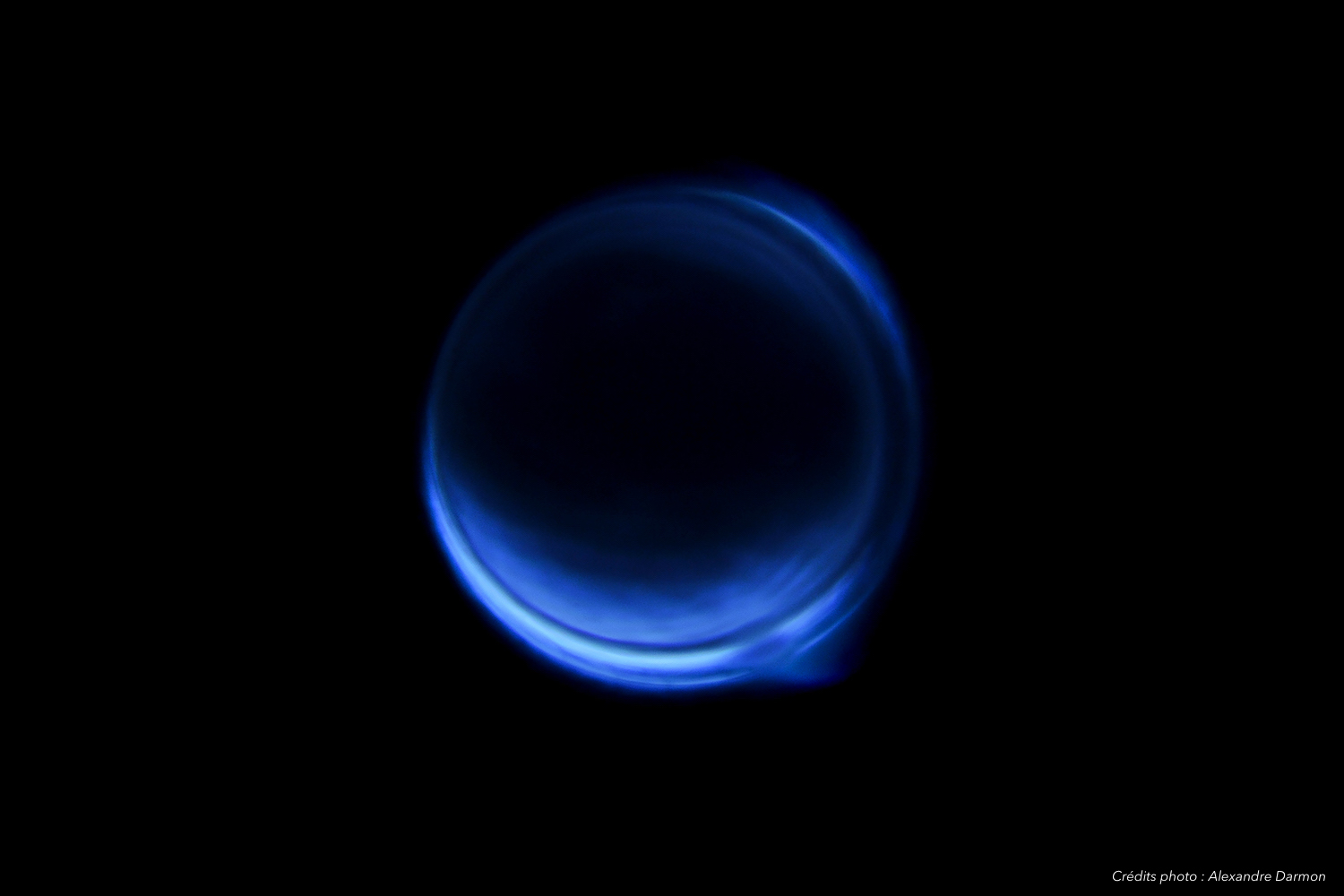

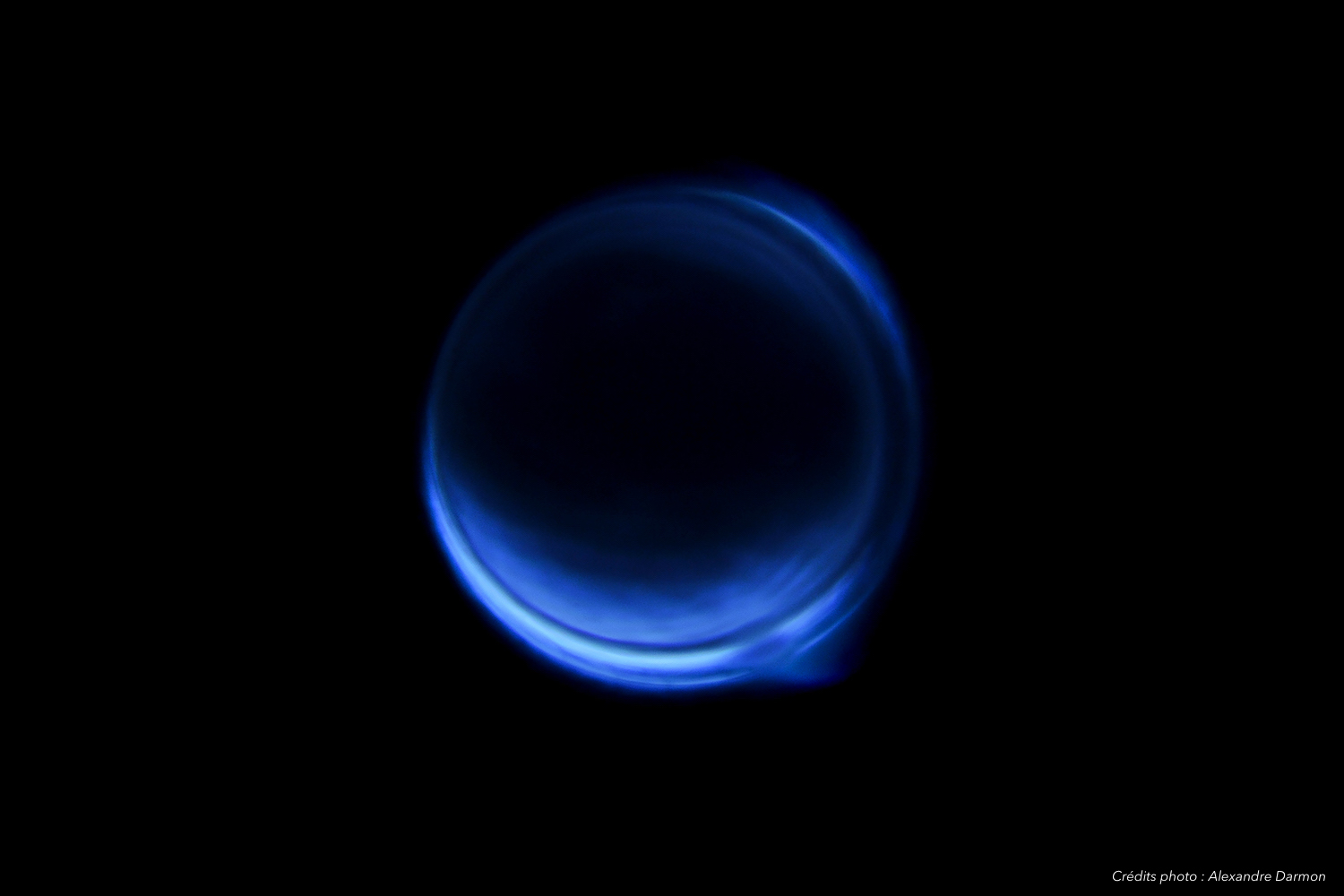

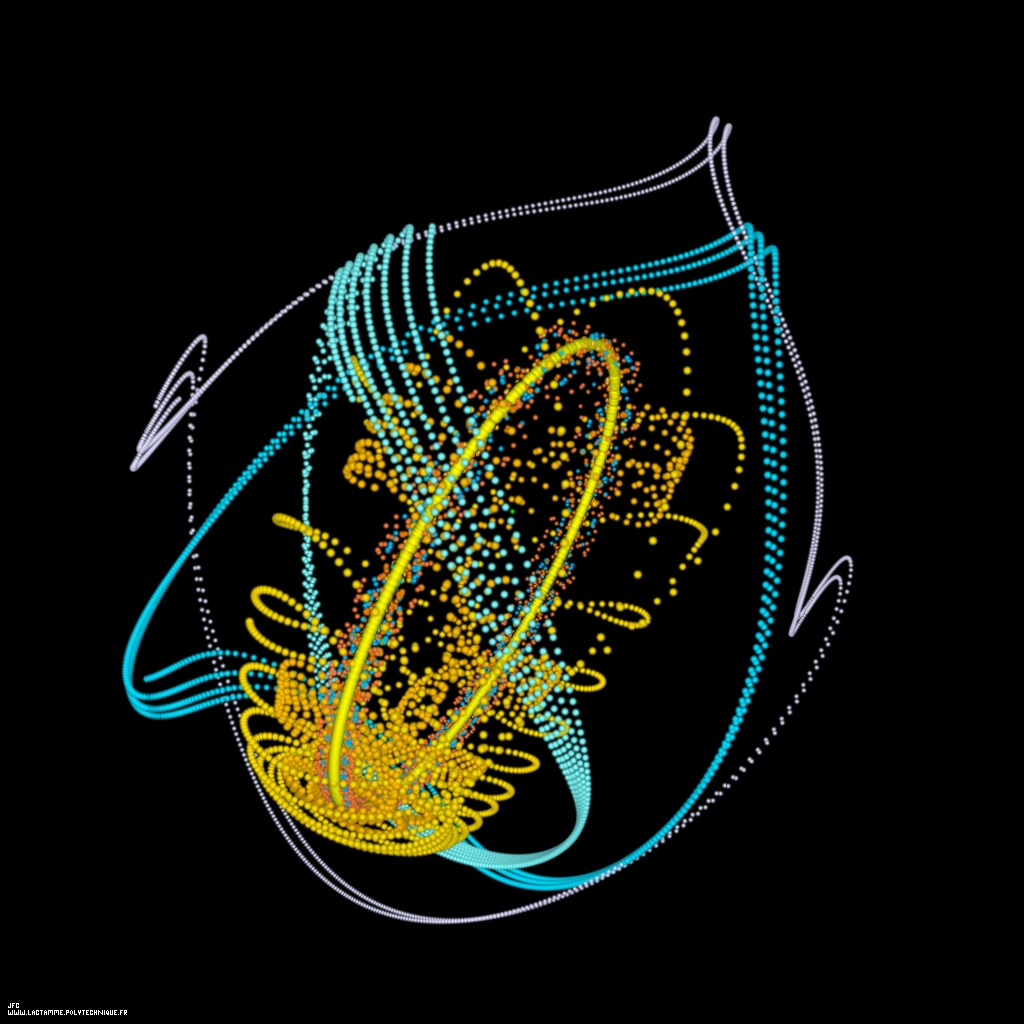

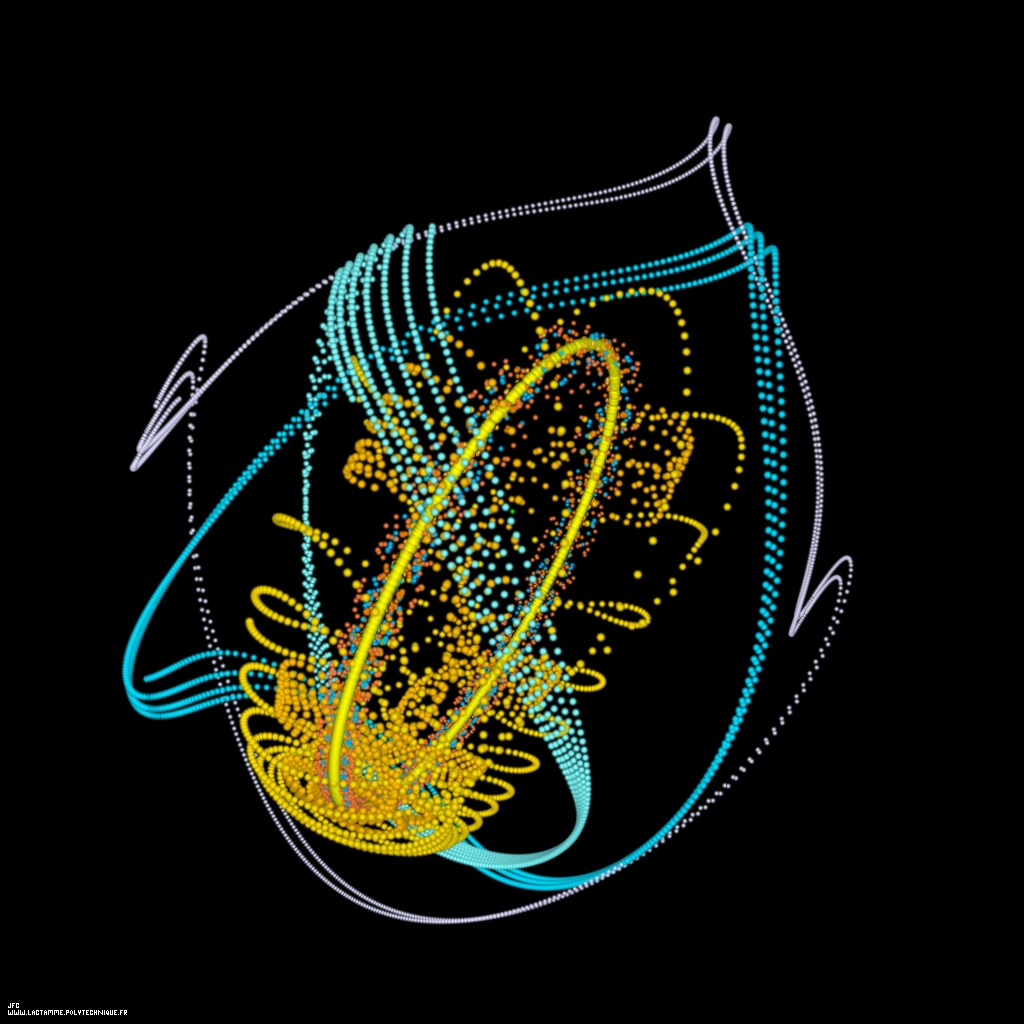

Au rendez-vous des bons copains, Y’avait pas souvent de lapins. Il partage bientôt sa passion avec Alexandre. « Et puis, pendant ma thèse, je m’intéressais aux cristaux liquides, qui sont d’une beauté incroyable. On a l’impression de voir la galaxie à travers un télescope, alors qu’il s’agit de très petites échelles. La magie est la même. » Ses photos de thèse plaisent à ses collègues, mais aussi aux néophytes. Qui plus est, le message scientifique passe beaucoup mieux à travers l’image. « On s’est dit qu’il fallait montrer ce qui se passe dans les laboratoires à travers la belle photo de science. » C’est ainsi qu’Alexandre décide de fonder la première galerie d’art dédiée à la photographie scientifique. « Et puis on aimait bien le côté « mécénat » de l’entreprise. »

Mécénat ? Eh oui, Alexandre n’empoche pas toute la somme de la vente d’une œuvre. Il en reverse une partie substantielle au laboratoire où elle a été produite. Le chercheur récupère ainsi de l’argent pour sa propre recherche.

« On s’est posé la question : doit-on rémunérer le chercheur, ou sa recherche ? » Il leur a semblé plus original de reverser de l’argent au laboratoire, et, sur le plan commercial, nos duettistes ont pensé que l’acheteur apprécierait de contribuer à l’effort de recherche.

Pour trouver le nom de leur entreprise, ils organisent un brain-storming avec leurs parents et leurs amis sur l’application WhatsApp. « Ca n’a pas donné grand chose ! » s’esclaffe Alexandre. « Mais AiR (acronyme de « Art in Research ») s’est imposé assez vite. » Alexandre rit à nouveau : « AiR : un nouveau souffle pour la recherche ! C’est à Kevin, un jeune doctorant de Michael avec beaucoup de répartie, que nous devons cette formule ».

Au début, c’était facile d’aller voir les chercheurs qu’ils connaissaient déjà. « Des physiciens, évidemment ! » lance Alexandre. « C’est vrai », acquiesce Michael « Mais il est vrai aussi que le grand public ne sait pas à quoi ça peut ressembler, des images de physique. La biologie, ils voient bien, des virus, des cellules, on en voit beaucoup, mais lorsqu’on dit physique, les gens pensent surtout aux galaxies, aux accélérateurs de particules, ou alors aux colonnes atomiques qu’on voit en microscopie électronique en transmission. »

Quand ils ont dû aller voir des chercheurs au-delà du cercle de leurs connaissances, l’accueil a été varié, même si les réactions sont très majoritairement positives. « Ca aide beaucoup de faire partie du milieu de la recherche. Si nous étions des gens en costard-cravate, ce serait très différent ! Et notre premier cercle nous a, en quelque sorte, recommandés aux suivants. Maintenant, il y a des chercheurs qui nous contactent d’eux-mêmes ! »

Et comment eux contactent-ils les acheteurs potentiels ? « À travers des expositions. Celle qui se tiendra à partir du 11 février à La Reine Blanche, bien sûr, mais nous faisons aussi des expositions à l’occasion d’évènements privés. Et puis nous aimerions sortir un beau livre pour Noël !» Ce serait un sacré cadeau, c’est sûr.

AiR naît officiellement en septembre 2017. Elle rejoint rapidement un incubateur, celui de la Communauté d’universités PSL (Paris Sciences et Lettres, NDLR). « On y partage des locaux. On peut aussi y interagir avec d’autres jeunes entrepreneurs », se félicite Alexandre. Aujourd’hui, AiR compte 13 chercheurs-artistes, et une soixantaine de photographies dans son portfolio. Physique, chimie, biologie, mathématiques aussi. Le message scientifique qui accompagne la photo compte autant que sa qualité esthétique. « C’est tout le but du projet ! Certains nous disent qu’on les a réconciliés avec la science !» s’exclame Alexandre. « Oui, la plupart des gens détestaient les maths et la physique, à l’école. Ce sont des matières réputées difficiles, et qui font peur », ajoute Michael. « On essaie de changer l’image de la science… par l’image. On aimerait aussi pouvoir toucher les enfants, leur montrer que la science est belle.»

Alexandre et Michael prennent ensemble toutes les décisions importantes. « Il faut s’entendre suffisamment bien pour pouvoir s’engueuler sans rien détruire de la relation d’amitié. » L’année qui vient sera déterminante pour AiR. On lui souhaite bon vent. Et de naviguer en pèr peinard très au-delà de la grand mare des canards.

Elisabeth BOUCHAUD

Secrétariat rédaction: Colette FOURNIER

Pluton-Magazine/2018