« Les éléments de construction sont infinis, ouverts à la totalité monde et cette totalité monde n’est pas abordée avec un imaginaire à l’ancienne, archaïque, mais de manière relationnelle. Je me construis dans ce flux relationnel de manière complètement imprévisible, singulière, ce qui fait qu’on peut avoir un écrivain X qui est né en Martinique et un autre écrivain X qui est né en Martinique et les deux ont deux trajectoires différentes : on peut en avoir un qui à un moment donné décide d’écrire en espagnol et d’habiter en Allemagne et un autre qui se marie à Sainte-Marie et ne sort pas des mornes. Tout est possible, ce qui fait que chaque individu est seul, chaque œuvre aujourd’hui témoigne d’une expérience, d’une trajectoire relationnelle à une totalité-monde » Patrick Chamoiseau

.

Patrick Chamoiseau, êtes-vous un écrivain français, francophone, martiniquais, antillais ou créole ? Dans quelle condition vous sentez-vous plus confortable ?

.

Je pense que la situation actuelle du monde, qui est une situation de globalisation économique mais aussi de toutes les sensibilisations humaines et notamment des individus, fait qu’aujourd’hui dans le flux relationnel il est très difficile d’être assigné à une langue, à une patrie, à un territoire, à une religion unique. On peut avoir de plus en plus de déplacements. Nous sommes remplis de solidarité, de virtualité. Toutes ces virtualités sont intéressantes. C’est pourquoi lorsque j’ai eu le prix Goncourt avec Texaco, en Caraïbe ils étaient contents, en France on me prenait pour un écrivain français, en Afrique on est content parce que je suis noir, … On a de multiples solidarités ce qui fait que tout ce que vous avez dit là est valable. Je suis tout ça parce que je suis un écrivain de la Relation dans ma pratique, dans mon esthétique et dans l’éthique que j’essaie d’affirmer. L’éthique relationnelle n’est pas facile à définir et à vivre. Je suis véritablement un artiste de la Relation. Toutes les étiquettes sont bonnes. Elles ne sont pas fausses. Aucune n’est vraie en soi. Ce qui est vrai, c’est la dynamique rétroactive entre tous ces éléments-là qui fait la réalité.

.

Vous n’êtes pas signataire du manifeste littéraire « Pour une littérature-monde en français » publié par le journal Le Monde le 16 mars 2007. Quelle est votre opinion sur ce manifeste ?

.

Je pense que ce n’est pas tellement là le problème. La difficulté que nous avons eue, c’est que les littératures étaient considérées comme des surgissements nationaux. Effectivement, les littératures dominantes dans le monde, celles qui sont les plus visibles (littérature française, occidentale, …), ces littératures ce sont d’une certaine manière, je ne dirais pas racornies, mais un petit peu centrées sur une présence au monde qui soit centrale, dominante, suffisante à elle-même. Même si le fait relationnel se développait de plus en plus dans le monde, faisant qu’il n’y ait plus de centre, qu’il n’y ait plus de périphérie, qu’il n’y ait plus que des rhizomes inter-rétroactifs, on sentait que la plupart des littératures étaient pensées comme française, espagnole, … et que ça ne marchait plus. L’idée de la littérature monde était de dire « le monde est là et que vivre au monde, c’est l’objet de la littérature aujourd’hui ». C’est sortir de la seule bulle nationale pour essayer d’avancer dans un espace où la bulle nationale elle-même est traversée par différentes réalités. Quand on regarde autour de nous, les évidences sont que les gens changent de pays, s’en vont, nos enfants sont fascinés par d’autres pays et s’installent ailleurs. Ils font des enfants ailleurs, les enfants le plus souvent naissent avec des parents avec des cultures et nationalités différentes. On a de plus en plus d’individus avec plusieurs citoyennetés. On a une complexité agissante et en même temps la littérature restait comme ça, dans une langue, dans une nation, dans une problématique. Ce manifeste soulignait cette nécessité de sortir de la logique nationale, mais c’est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qu’il faut comprendre, c’est que dire « je sors d’une logique purement nationale avec une langue nationale, une histoire, un territoire, une identité que j’exprime, que j’explore pour essayer d’avoir une thématique beaucoup plus ouverte ne suffit pas ». On peut être immobile quelque part et produire une littérature relationnelle et on peut avoir une littérature qui parle de la totalité monde et produire quelque chose qui reste vertical dans une langue, dans un territoire, dans un imaginaire. Toute la difficulté serait de faire aujourd’hui un manifeste pour une littérature relationnelle. Ce n’est pas simplement aller au monde, c’est faire bien comprendre que le plus déterminant, le plus important, le plus décisif, le plus enrichissant, le grand défi posé à la créativité est lié au grand flux relationnel qui nous traverse, qui nous rend solitaire et qui nous oblige aujourd’hui à nous construire presque tous seuls dans une intensité de flux contradictoire, antagonistes, divers dans lequel nous nous débattons comme nous pouvons. C’est cette littérature-là qu’il faut promouvoir. Donc, je dirais que la question n’est pas le monde, c’est la relation, parce qu’on peut être dans le monde et pas dans la relation et on peut être comme Faulkner et son petit comté, explorer un petit univers et avoir une vision complètement relationnelle. Voilà ma petite distance avec ce manifeste.

.

Grâce à l’importance de votre œuvre littéraire et théorique, vous êtes considéré comme un ambassadeur de la littérature antillaise. C’est un poste qui vous plaît ?

.

Je pense que ce titre est une bêtise. Si on prend l’idée relationnelle, aujourd’hui les écrivains sont seuls. Je ne représente pas la Martinique, je ne représente pas la langue créole et la langue française, je ne représente pas la Caraïbe, je représente une expérience particulière d’un petit négrillon qui est né à Fort-de-France, en Martinique, dans une petite colonie et qui va construire sa présence au monde, son éthique, son esthétique à partir des éléments qui lui sont donnés. Les éléments de construction sont infinis, ouverts à la totalité monde et cette totalité monde n’est pas abordée avec un imaginaire à l’ancienne, archaïque, mais de manière relationnelle. Je me construis dans ce flux relationnel de manière complètement imprévisible, singulière, ce qui fait qu’on peut avoir un écrivain X qui est né en Martinique et un autre écrivain X qui est né en Martinique et les deux ont deux trajectoires différentes : on peut en avoir un qui à un moment donné décide d’écrire en espagnol et d’habiter en Allemagne et un autre qui se marie à Sainte-Marie et ne sort pas des mornes. Tout est possible, ce qui fait que chaque individu est seul, chaque œuvre aujourd’hui témoigne d’une expérience, d’une trajectoire relationnelle à une totalité-monde. À ce moment-là, il n’y a pas d’ambassadeur ou quoi que ce soit parce qu’ils ne sont plus des entités collectives. C’est pourquoi les manifestes ne sont pas possibles. L’idée d’un manifeste est de créer un ensemble… L’Éloge de la créolité ne créait pas d’ensemble. Il diffracte, au contraire, c’est chacun à partir de son petit contexte. Il y a ce problème de la langue créole qu’on ne peut pas laisser mourir, une diversité et une richesse humaine qui font partie des richesses de l’humanité. C’est toutes les richesses des humanités qu’il nous faut protéger. Ceux qui sont dans un lieu doivent protéger ou défendre ou sublimer les richesses du lieu. Chacun est libre. Il n’y a plus d’ambassadeur comme il n’y a plus de diaspora. Maintenant, il y a des « métasphoras ». Ceux qui quittent leurs pays ne sont pas des représentants et ils ne partent pas en exil. Ils partent plutôt vers un devenir relationnel. Ils vont s’implanter dans d’autres pays, garder (ou non) des attaches, là encore, c’est une histoire personnelle qui va le déterminer. Chacun est un cas. Pas d’ambassadeur, que des solitudes qui se construisent.

.

Vous avez dénoncé en 1997 dans votre essai Écrire en pays dominé le sentiment d’oppression silencieuse éprouvé par des écrivains antillais. Ce sentiment s’avère-t-il toujours présent ? Écrivez-vous toujours en pays dominé ? Quels changements pouvez-vous identifier après plus de vingt ans après la parution du livre ?

.

Les changements, c’est peut-être pas à moi de les dire. Peut-être des anthropologues, des sociologues… Le problème, c’est qu’en Martinique nous n’avons pas d’observatoire autonome. J’ai toujours plaidé pour un observatoire de sociologie qui puisse véritablement observer les évolutions de mentalités et d’imaginaires, etc. On a un très très grand déficit en recherche intérieure et ça nous pénalise. Moi, j’ai des intuitions mais ce n’est pas comme ça qu’on peut véritablement dire comment se porte la Martinique.

L’autre élément, c’est vrai que la colonisation, dans les premiers temps, a toujours été une domination brutale. Dans mon enfance, j’ai vu des C.R.S, des matraques, des gaz lacrymogènes, j’ai vu des conflits très violents, des revendications d’indépendance de nations et de langues, tout ça était des violences coloniales. Et puis tout ça s’est adouci, on est devenu un département français, on a admis la langue créole, il y a même une agrégation créole qui est en train de se faire. On s’aperçoit que les choses ne sont plus aussi violentes mais qu’il y a quand même une prégnance, une domination occidentale. Il y a un esprit colonial qui demeure dans les rapports entre les peuples et les civilisations à tel point qu’aujourd’hui nous n’avons pas de souveraineté politique. Je ne veux pas dire que dans la relation il faille avoir nécessairement de la souveraineté politique, nous n’avons pas de souveraineté mais nous avons des responsabilités. C’est une forme de violence qu’on ne trouve pas suffisamment dans les textes de Fanon qui sont des textes importants qui nous permettent de comprendre le phénomène de domination. Mais la colonisation était très largement violente avec la forme de domination que nous affrontons, avec une arrière-pensée coloniale, un reste de pensée coloniale, c’est une forme beaucoup plus insidieuse, beaucoup plus subtile, atténuée par l’idéologie néolibérale. Nous sommes devenus des colonies de consommation, des consommateurs. Les individus sont de plus en plus autonomes dans la construction d’eux-mêmes. C’est une autre réalité qui n’a rien à voir avec l’imaginaire ou l’esthétique qui régnaient dans la littérature de la décolonisation et même dans la littérature, qui sont restées encore très proches de la lutte contre la colonisation ancienne. Dans la relation tout est nouveau. C’est un champ de bataille complètement nouveau. C’est pourquoi je me dis « guerrier de l’imaginaire » pour dire que le problème n’est plus le C.R.S au bout de la rue (bien sûr qu’il y a des pays où ça continue à exister et ça va toujours durer). Le problème est que la domination est devenue silencieuse, ce sont nos imaginaires qui sont formatés, transformés, desséchés ou organisés en fonction d’une logique qui n’est pas souveraine, en tout cas qui n’est pas une logique qui dépend de nous. Ils sont organisés autour d’une logique qui dépend des dominateurs. L’Occident continue de dominer le monde. Même si les choses sont en train de changer et que l’imprévisibilité de la relation, l’émergence de beaucoup de présences, l’imprévisibilité des trajectoires individuelles font que le monde est devenu plus critique et que le centre est moins centralisé.

.

Raphaël Confiant, avec qui vous avez écrit l’Éloge de la créolité, a entrepris et continue à entreprendre l’écriture en créole et la traduction du français vers le créole. Dans votre fiction, vous mettez en valeur l’enracinement dans l’oral, l’oralité et la valorisation de la parole ancestrale mais vous ne publiez pas en créole. Comment comprenez-vous votre chemin littéraire concernant les choix linguistiques ?

.

Chaque artiste est une expérience en soi. Ce n’est pas parce que on est né en Martinique qu’on est obligé d’écrire en créole. On peut être en Martinique et être fasciné par l’espagnol… Le problème est que très souvent ce sont les langues dominantes qui sont fascinantes… Si on a un imaginaire multilingue, on peut être emporté ou fasciné par n’importe quelle langue du monde et se mettre à créer dans cette langue. C’est ça la réalité. On n’a pas que la langue natale. On n’a pas que la langue du lieu. Quel a été le problème pour moi ? Le problème pour moi est que j’étais dans un lieu où je commençais à réfléchir au phénomène de la relation et dans la relation toutes les langues sont des richesses. Au nom de l’imaginaire de la relation, je ne peux pas laisser mourir la langue créole. Je suis un défenseur de la langue créole. Je vais tout faire pour qu’elle soit enseignée, transmise, valorisée, mais je peux aussi décider de ne pas écrire en créole. Le combat est mené. Ça peut être quelqu’un d’autre qui va écrire. Mon expérience se déploie de manière particulière. Le travail littéraire que je fais en langue française je ne suis pas capable de le faire au même niveau en langue créole. J’ai déjà fait des choses en créole, de la bande dessinée. Je peux écrire en créole mais ce ne sera pas le même niveau d’exploration artistique et esthétique. Raphaël Confiant, par exemple, est capable d’écrire à peu près au même niveau dans les deux langues. Ce n’est pas mon cas. Confiant est beaucoup plus militant, dans le sens d’un militantisme plus actif que moi. Moi, je suis plutôt un artiste de la relation. Dans la relation, on peut choisir la langue de création, on peut se déplacer dans les langues, ça dépend des capacités cognitives, des événements personnels et psychoaffectifs, d’un tas d’éléments complètement imprévisibles. Dans mon cas, je n’ai pas un goût particulier pour apprendre des langues étrangères, je suis assez réduit par rapport à ça.

.

Quelle est aujourd’hui la place des langues créoles dans votre quotidien ?

.

D’une manière générale je parle assez les deux langues en fonction des lieux, des moments. Il y a un reste de diglossie qui existe chez moi comme chez beaucoup de martiniquais. Je n’ai pas de difficultés particulières à passer d’une langue à l’autre. En revanche, ce que j’exprime, ce que j’explique de la relation je le fais plus facilement en français qu’en créole. Quand je fais en créole je sens qu’il me manque des mots et des tournures et qu’il me manque une pratique. J’ai tendance, pour expliquer des choses plus complexes, à passer immédiatement en français. Ça s’est lié simplement au fait que je n’ai pas été suffisamment alphabétisé en créole. Quand je me bats pour que le rapport aux langues ne soit plus hiérarchisé, vertical, c’est pour que les enfants puissent avoir véritablement un imaginaire multilingue parce que c’est cet imaginaire multilingue qui va sauver les langues, qui va faire qu’aucune langue ne disparaisse et qui va faire qu’il n’y ait plus de domination d’une langue sur l’autre. Ce travail, il faut le faire à l’école, il faut le faire politiquement et je suis un militant pour ça. Ma trajectoire personnelle fait que mon rapport aux deux langues est le produit d’une situation coloniale qui n’était pas respectueuse de la beauté de toutes les langues.

.

En 1989, l’Éloge de la créolité a considéré la Négritude césairienne comme « un baptême, l’acte primal de la dignité restituée ». Le manifeste affirme que les Antillais sont à jamais fils d’Aimé Césaire (p. 18). Daniel Maximin, écrivain Guadeloupéen, a publié en 2013, le livre Aimé Césaire, frère volcan dans lequel Césaire n’était peut-être pas le père, mais le fils de la Martinique. Comment comprenez-vous les revendications de filiation ou de fraternité à Césaire ?

.

Quand je vois ma trajectoire, mon premier degré de libération a été avec la Négritude anticolonialiste. Mes premières écritures étaient complètement inscrites dans la Négritude. Mon deuxième acte de naissance a été Glissant et puis la lecture de Frankétienne a aussi été puissante parce que la langue créole, telle qu’il l’utilisait était absolument majestueuse et surtout créative. Ce sont des choses qui font partie de ma formation. Je suis tout à fait un fils d’Aimé Césaire et je comprends aujourd’hui quand on voit la situation que Le cahier de retour au pays natal apparaît. Ce rayonnement poétique, cet élargissement progressif a considérablement changé beaucoup de choses et a permis au Martiniquais de mieux s’envisager dans sa complexité, de mieux accepter sa négritude. Je n’aurais pas pu être un artiste de relation aujourd’hui si je n’avais pas eu l’impact poétique de Césaire. Et là encore les singularités apparaissent. On peut avoir quelqu’un comme Daniel Maximin qui va être beaucoup plus fasciné par Césaire et va construire son œuvre autour de Césaire. Au contraire, un écrivain comme Raphaël Confiant sera plus hostile à Césaire. Quant à moi, je cherche les liaisons magnétiques entre Césaire et Glissant. Chacun a sa particularité. Quelles que soient les singularités, je pense que la filiation à Césaire est incontournable. Ceci étant, cette filiation peut aussi être donnée à quelqu’un d’autre : un jeune brésilien, par exemple, qui lit Césaire et qui par la lecture de Césaire arrive à un degré de libération personnelle, à ce moment-là Césaire devient son père spirituel.

.

Jean Bernabé, décédé très récemment, a publié l’article « La créolité vingt ans après » dans lequel il prêchait le besoin d’une épreuve de la créolité dans le domaine de la mondialité. Récemment votre manifeste Éloge de la créolité a eu trente ans. Quel bilan feriez-vous de cette créolité trente ans après ?

.

Je pense que ce n’est pas à nous de tirer le bilan. D’abord, ça n’a jamais été dans mon esprit d’écrire un manifeste. Ça a toujours été un témoignage de créativité, c’est-à-dire j’ai tellement été impressionné par le travail de Glissant et j’ai vu combien ça m’avait libéré et permis d’être moi-même et de ne pas essayer d’écrire un roman de campagne… parce que j’écrivais au début des romans sur des réalités que je ne connaissais pas : les usines, les champs de canne. Presque tous les romans martiniquais étaient des romans de plantation. Puis après notre lecture de Malemort qui se passait dans le bourg du Lamentin dans une commune urbaine avec les Djobeurs, j’ai retrouvé un univers que je connaissais et qui était mon univers, l’univers urbain. Après, toute la pensée de Glissant sur la créolisation, la relation, tout ce qu’il dit a été tellement libérateur pour moi que je voulais écrire un hommage à Glissant. Pour moi, l’Éloge est un hommage à Édouard Glissant. On a fait avec Confiant et Bernabé et ça s’est peu à peu complexifié, ce n’était pas directement un hommage à Glissant. C’était un témoignage sur nos modalités de création, qui effectivement allait être accompagné par la génération de Confiant et la mienne. C’est la génération qui a publié le plus, nous publions beaucoup, c’est une autre mécanique, une autre réalité et une autre créativité et ça il fallait l’expliquer. Et j’ai été persuadé que si on attirait l’attention sur tout ce qui était délaissé (la langue créole, l’imaginaire créole, une lecture approfondie de Glissant, une inscription dans l’espace caribéen), si on témoignait sur cela ça pourrait provoquer chez des jeunes des créativités extraordinaires. Finalement, ça ne s’est pas produit. On a eu un petit mouvement de gens qui ont réduit la créolité au mélange créole-français, des gens se sont mis à écrire en mélangeant les langues. En revanche, là où on a relativement réussi c’est que les gens étaient beaucoup plus libérés en relation à la dimension créole. En fait, c’est plus à cause du succès des romans que nous publions, Confiant et moi, qu’à cause de l’Éloge lui-même. Du point de vue de la Négritude, quand l’Éloge apparaît, Glissant n’est pas très lu, très connu ici et bien compris ici (jusqu’à maintenant d’ailleurs), c’était l’esthétique de la Négritude qui dominait, on est encore dans des rapports de colonisation, de monde blanc, c’est relativement manichéen. L’Antillais de base plus conscient disait « je suis nègre, je descends d’un Africain » pour se définir. Toute la complexité que Glissant commençait à explorer et dont témoignent l’imaginaire et la langue créoles était à la marge. Le mot « nègre » suffisait à désigner ce que nous étions. En ce qui concerne l’Éloge de la créolité, il y a eu de gros débats très très violents. Confiant et moi, on écrivait dans le journal Antilla à l’époque et c’était assez violent. Donc, il y a eu une sorte de discussion générale, on a créé un débat très vif et très dense qui n’existe plus maintenant, qui a quand même modifié et complexifié la situation. Dans le monde Antillais de base, personne ne croyait plus que l’Antillais est un Africain, point ou un nègre, point. Tout le monde va dire « nous sommes des rencontres, des contacts, des mélanges ». Le discours de la complexification est passé. Ça ne veut pas dire que l’essentialisation de la Négritude ne demeure pas. Mais d’une manière générale, les gens s’aperçoivent d’une identité composite au contraire de la racine unique. De ce point de vue-là, on a relativement réussi. C’est pas mal, mais pour le reste… On me demande souvent s’il y a une nouvelle relève. Moi, je ne la vois pas encore. Ce que j’ai compris en fait c’est que ce qui se produit aujourd’hui est que nous sommes plus dans des situations communautaires où on devrait avoir une relève territorialisée. Dans la relation, ce n’est pas comme ça que ça marche, les problématiques ne sont pas territorialisées, ce sont des problématiques relationnelles. C’est la mise en conjonction de tous les lieux, les territoires, de toutes les nations, les patries qui se touchent, se contactent, etc. Cette réalité un peu chaotique et très changeante fait que les fraternités littéraires ne vont pas se construire en termes de territoire. Pour chercher la relève des gens qui seraient mes fils ou mes frères en devenir (ou ceux de Confiant et de Bernabé) il faudrait les chercher dans toute la Caraïbe ou n’importe où dans le monde. Ça ne veut pas dire qu’ils reprendront les mêmes problématiques, ils reprendront ce qui était essentiel dans le travail et qui concerne le grand contexte. Il y a toujours une situation donnée, un petit contexte : la langue créole, la dévalorisation du Noir, la survalorisation du Blanc, l’absence de responsabilité politique, le mépris de la culture créole… des petits phénomènes contre lesquels on a lutté. Par contre, le contexte déterminant, c’est de comprendre comment le monde a évolué du fait de la globalisation pas seulement économique, mais la globalisation des imaginaires d’une certaine manière, qui a entraîné des phénomènes relationnels extrêmement complexes et imprévisibles. À partir de là, pour trouver les fraternités, les relèves, les stimulations, il faut chercher une autre manière d’approcher. On peut trouver un frère littéraire qui est né au Brésil et qui est très proche de moi et puis avoir plein de gens d’ici qui reprennent des modalités d’écriture, des manières d’aborder la langue française et la langue créole qui ne correspondent pas du tout à ce que nous avions essayé. Il faut voir le rapport à la langue, à la diversité du monde, il faut trouver un certain nombre de critères et puis se permettre de construire de nouvelles fraternités littéraires, de nouvelles anthologies.

.

Vous avez évoqué votre enfance dans la trilogie Une enfance créole. Raphaël Confiant a consacré une trilogie aux Commandeurs du sucre. De même a fait Daniel Maximin lors de la parution d’une trilogie autour des phénomènes naturels. Alfred Alexandre a également fait une trilogie. Simone et André Schwarz-Bart se dédient au Cycle antillais, cycle en six tomes. Maryse Condé a écrit la biographie de Ségou en deux tomes. À partir de ces projets de longs souffles, pouvons-nous affirmer que la littérature antillaise serait vouée aux épopées ?

.

Non, je ne pense pas. D’une manière générale, la littérature épique quand elle apparaît, c’est pour créer des communautés. C’est vrai que toute la littérature antillaise est une littérature identitaire, c’est-à-dire que même si les gens se déclaraient nègres, afro ceci, afro cela, il y avait quand même une réalité composite et un peu énigmatique, ce qui fait que tout le travail d’exploration esthétique de Césaire et de Glissant essayait de comprendre un peu cette réalité bizarre qui est la Caraïbe, tout ce mélange, tous ces peuples, tous ces imaginaires. D’une manière générale, la littérature antillaise est une littérature d’élucidation identitaire, d’élucidation culturelle, en tout cas d’une élucidation d’une présence composite au monde. À partir de là, ce qui va se produire c’est qu’un petit contexte va prendre une importance assez grande. Pourquoi ? Parce que le petit contexte était véritablement la situation coloniale. Nous étions nés dans la situation coloniale et pour comprendre ce que nous étions il fallait plonger dans la réalité coloniale. Et plonger, comme l’avait fait Césaire, de manière globale, un survol, et après dans notre génération, nous sommes rentrés dans les détails de cette vie coloniale que nous avait formatés, notre enfance, notre école. C’est la raison peut-être de ses livres sur l’enfance, pour comprendre de quoi nous étions faits. En fait, ça ressemble à une ancienne littérature qui est la littérature épique, un épique de fondation communautaire. Quand on a publié l’Éloge de la créolité, on nous a accusé de vouloir imposer une identité fixe, une identité créole, une essence créole, ce qui n’était pas du tout le cas. Lorsqu’on plonge dans la réalité, il y a avait la dimension de refaire une épopée dans un petit épique traditionnel qui crée une communauté un peu essentialiste : tous les peuples qui voulaient se définir, définir l’absolu commençaient par se chanter, par s’explorer. Dans ce travail-là, il y avait un peu la couleur de l’épique ancien et en même temps, avec le travail aussi au niveau du grand contexte que je continue à faire dans mon écriture. Sans quitter le contexte précis, puisque le lieu existe du point de vue de la langue et de la domination silencieuse, mon écriture s’éloigne et le grand contexte prend de plus en plus d’importance. Et dans le grand contexte, il y a un autre épique, l’épique relationnel, un épique qui vise à fonder un collectif, une communauté-monde : comment vivre à l’échelle du monde, comment faire pour qu’aucune culture ne soit isolée, tout ce magma anthropologique hyper actif, qu’est-ce que ça va donner en termes de vivre ensemble. À mon avis la partie la plus intéressante et la plus déterminante est celle qu’on a moins explorée, l’épique relationnel, mais on a tendance à rester dans l’épique traditionnel : ma culture, mon imaginaire, mon exploration etc.

.

Vanessa Massoni da Rocha

Pluton-Magazine/Paris16eme/2021

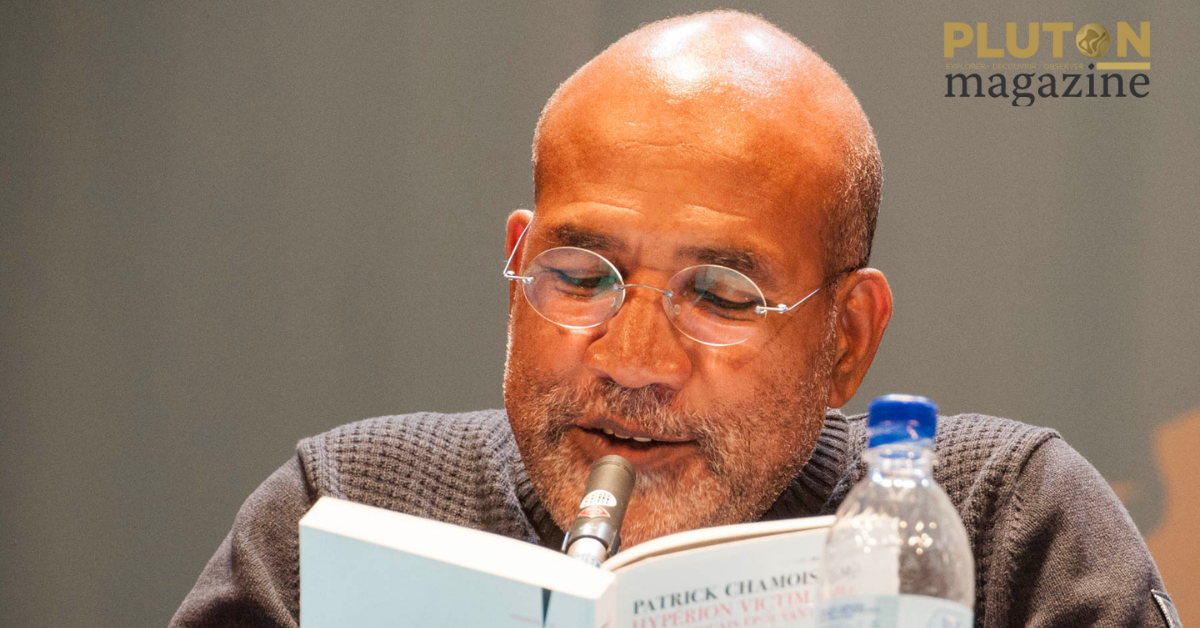

Crédit photo: Francesca Palli

Copyright Pluton-Magazine Vanessa Massoni da Rocha.

Entretien réalisé le 3 et le 6 juillet 2017 à l’hôtel L’Impératrice, à Fort-de-France, Martinique. Publication inédite.

Vanessa Massoni da Rocha: Département de Lettres Étrangères Modernes de l’Institut de Lettres de l’Universidade Federal Fluminense, à Niterói, à Rio de Janeiro, au Brésil. Vanessa Massoni da Rocha enseigne le français langue étrangère et de littératures francophones. Elle s’intéresse à la recherche académique portant sur la production littéraire de la Caraïbe francophone et ses interfaces avec la littérature brésilienne et dirige des étudiants dans leurs projets. Ses domaines de recherches sont notamment la Caraïbe d’expression francophone, la Post-colonisation et la Décolonisation. Dans cette perspective, elle a créé et elle co-organise deux événements universitaires, à savoir: La Rencontre Littérature, Histoire et Post-colonialité, dans sa quatrième édition, et le Séminaire International de Littératures Caribéennes, dans sa première édition